sortie : 1er novembre 2023

Dans ce très beau film, le cinéaste brésilien tisse un subtil portrait de Récife, via celui de ses salles de cinéma aux destins variables, et souvent funestes.

C'est à l'occasion de ma fréquentation assidue d'une salle bien vivante celle-là, la Salamandre à Morlaix, que je compose ces petits textes publiés à l'attention des spectateur·trice·s sur la page facebook de la salle.

Forêt Rouge de Laurie Lassalle

Sortie : 14 janvier 2026

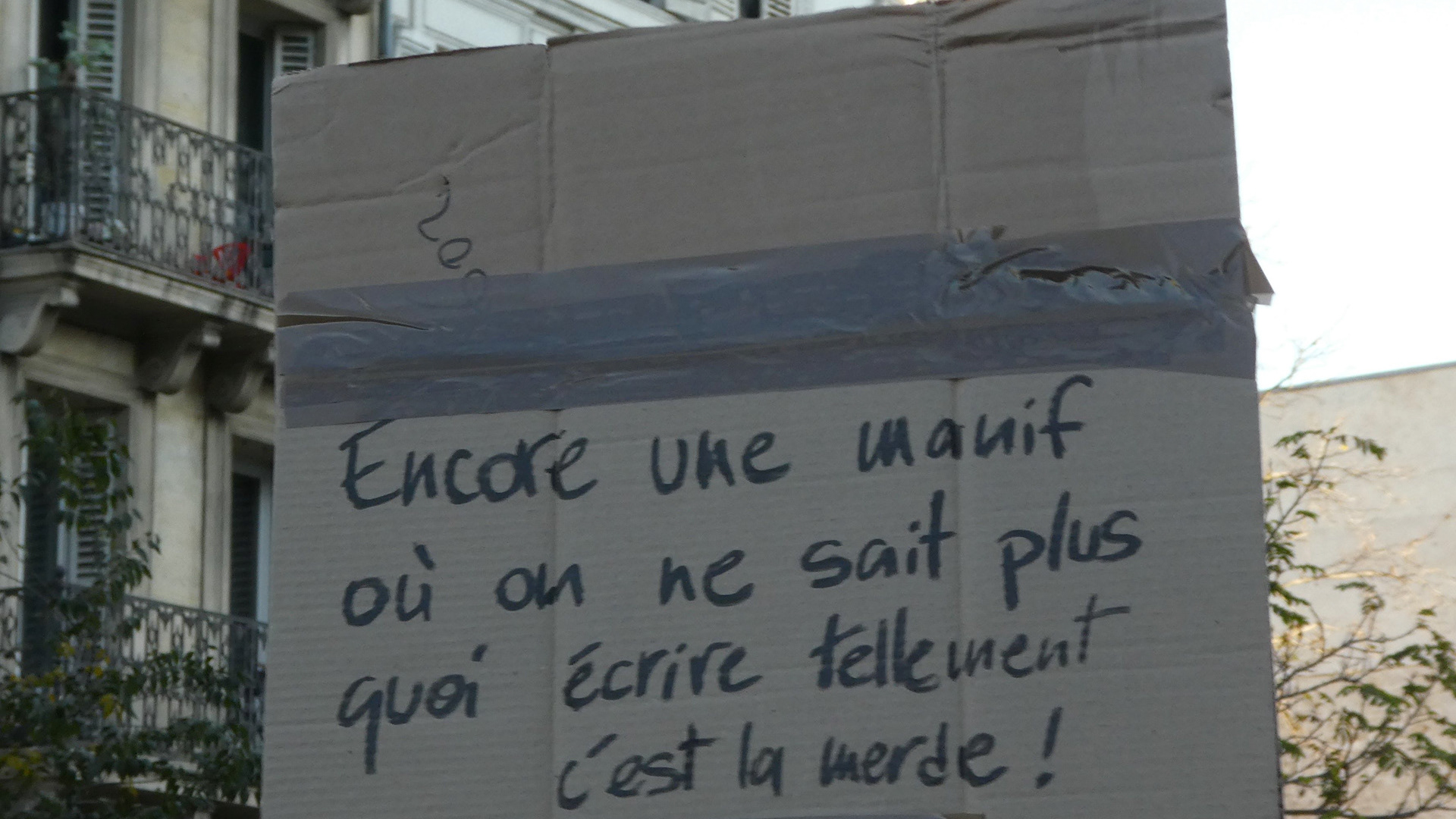

Documentaires comme fictions sont nombreux à se pencher sur les formes nouvelles des mouvements sociaux de ces dernières années (1) : Nuit debout, Gilets jaunes, ZAD et formes diverses d'activisme et désobéissance civile. Avec le risque de tomber dans l'hagiographie, l'héroïsation, de perdre en complexité voire de verser dans l'esthétisation complaisante des scènes d'affrontement avec la police (le fumigène, grand accessoire de cinéma).

Forêt Rouge de Laurie Lassalle a la qualité rare de donner à voir ce pour quoi a lieu cette résistance (ici la ZAD de Notre Dame des Landes), de rendre palpable l'enchantement d'une sortie nocturne pour observer des grenouilles et des salamandres, de prendre le temps d'apprendre que même sauvée, la forêt aura souffert du passage des engins de chantier à proximité, de montrer les gestes les plus infimes dans lesquels s'incarne la défense de cet espace naturel.

Le film réussit ainsi à articuler le collectif et l'individuel, le politique et le sensoriel, le débat et le silence et... la fête. Car la joie est politique.

Les quelques images d'affrontements sont certes déjà vues pour certaines, mais le film privilégie l'interpellation et la proximité, tout en n'oubliant pas de faire des choix de mise en scène et de montage, qui dessine des futurs désirables, une fois les fumigènes dissipés.

Vers la moitié du film, deux scènes poignantes, qui font écho à celles qui nous arrivent de Minneapolis en ce début d'année : un jeune homme, seul face aux policiers, en appelle à leur conscience du respect du travail accompli sur le site depuis des années, plus loin un violon furieux, que feront taire les grenades et les cris des blessés.

(1) Par exemple les excellents L'Assemblée de Mariana Otero sur Nuit debout, Les Graines que l'on sème de Nathan Nicholovitch sur les Gilets jaunes.

Les âmes bossales de François Perlier

Sortie : 4 février 2026

Les "Bossales" désignaient les esclaves africains vainqueurs de la guerre d'indépendance d'Haïti en 1804, dont Jean-Jacques Dessalines a été un acteur majeur avant de devenir le premier empereur du pays et d’être assassiné en 1806. Devenu péjoratif, le terme est aujourd'hui revendiqué par les acteurices d’une révolte épuisante contre la corruption, la violence et la pauvreté qui mettent le pays à genoux.

Si quelques séquences de manifestations donnent la mesure de la répression que doit affronter la population, c’est aux autres armes de résistance que s’attache François Perlier : des mots acérés comme des flèches, des chants qui relient, des rituels exutoires. « Les livres sont les tombeaux des dictateurs » dit un protagoniste, qui consacre ses maigres ressources à lire et lire encore les livres glanés sur les marchés. Charlotte, engagée auprès des réfugiés du tremblement de terre, place aussi sa révolte dans le champ intime : « J’ai choisi de ne pas avoir de mari pour ne pas être esclave. Je ne veux pas être une esclave dans une maison ; un esclavage modéré ; une esclave mariée dont tout le monde est content ». Michou, la casseuse de pierres qui répond à l’appel des esprits, interroge Jésus «Pourquoi est-ce moi l’humiliée ? » dans un chant fragile et poignant. Foukifoura, poète et commentateur acerbe de l’état de son pays en appelle à l’esprit de Dessalines pour raviver l’esprit d’une société juste.

Chacun·e d’elles et eux mériterait un film entier mais la construction des séquences est d'une grande fluidité, comme le temps donné aux discours et aux respirations, aux rituels, à la musique et à la danse, à la politique présente à chaque seconde mais toujours incarnée. Dans ce portrait en mosaïque, François Perlier n’oublie jamais d'assumer son regard de cinéaste, telle cette séquence « Où est l’argent ?», interpellation des autorités rageusement chuchotée le temps d’un travelling à moto dans des rues de plus en plus défoncées.

Auteur de courts métrages documentaires diffusés en festivals, François Perlier signe avec ce premier long diffusé en salles une grande et belle œuvre d’amour à un peuple debout.

Mes films de 2025

TOP 5

documentaires

Soundtrack to a Coup d'État de Johan Grimonprez

My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow de Julia Loktev

fictions

L'incroyable femme des neiges de Sebastien Betbeder

Un simple accident de Jafar Panahi

Fantôme Utile de Ratchapoom Boonbunchachoke

LES 10 SUIVANTS

animation

Mémoires d'un escargot d'Adam Elliot

documentaires

Les Mots qu'elles eurent un jour de Raphael Pillosio

Jeunesse (Les Tourments + Retour au pays) de Wang Bing

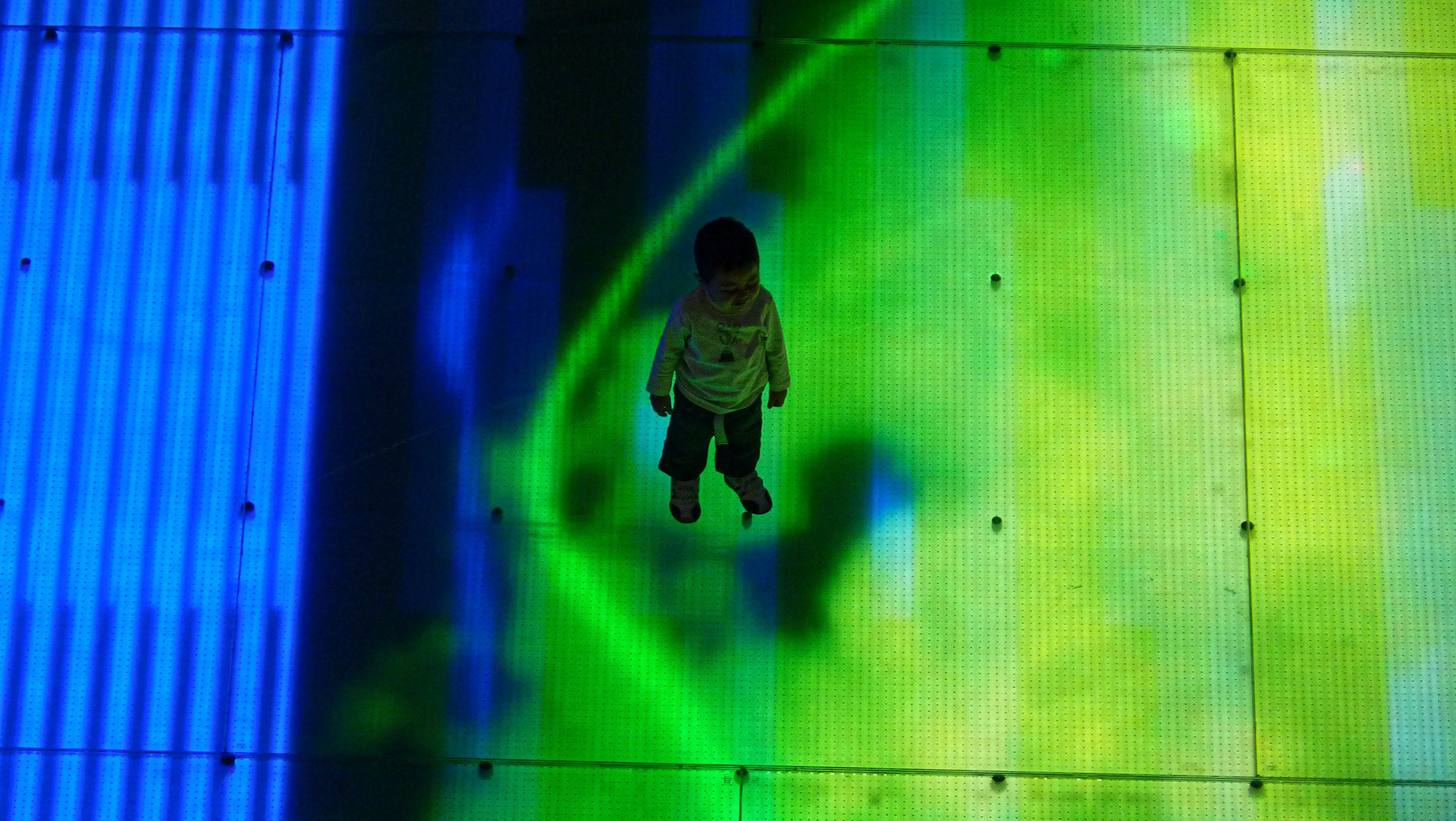

The Neon People de Jean-Baptiste Thoret

De la Guerre Froide à la Guerre Verte d'Anna Recalde Miranda

fictions

Yes (Ken) de Nadav Lapid

Les feux sauvages de Jia Zhangke

Last Shadow at First Light Nicole Midori Woodford

Manas de Marianna Brennand

On vous croit de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys

ET AUSSI

documentaires

Personne n'y comprend rien de Yannick Kergoat // Chansons d’exil de Dado Amaral // Les Mille et un jours du Hajj Edmond de Simone Bitton // L’évangile de la révolution de François-Xavier Drouet // Le Sang et la boue de Jean-Gabriel Leynaud // Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi // Hors-service de Jean Boiron-Lajous // Le Cinquième plan de La Jetée de Dominique Cabrera // Journal intime du Liban de Myriam El Hajj // Pompei, Sotto le Nuvole de Gianfranco Rosi // Dites-lui que je l’aime de Romane Bohringer

animation

Le Secret des Mésanges d'Antoine Lanciaux

fictions

Je suis toujours là de Walter Salles // Tout ira bien de Ray Yeung // Quiet Life d'Alexandros Avranas // Black Dog de Hu Guan // La cache de Lionel Baier // Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté de Hernán Rosselli // Baby de Marcelo Caetano // Cassandre d'Hélène Merlin // Ce Nouvel An qui n'est jamais arrivé de Bogdan Mureşanu // La Chambre de Mariana d'Emmanuel Finkiel // L'Effacement de Karim Moussaoui // Horizonte de César Acevedo // Jardin d'été (The Friends) de Shinji Sōmai // Aux jours qui viennent de Nathalie Najem // Perla d'Alexandra Makarová // Touch - Nos étreintes passées de Baltasar Kormákur // Imago de Déni Oumar Pitsaev // En première ligne de Petra Biondina Volpe // Salve Maria de Mar Coll // 7 jours d'Ali Samadi Ahadi // Brief History of a Family de Jianjie Lin // Nino de Pauline Loquès // La voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania // Météors de Hubert Charuel et Claude Le Pape // La Petite Dernière de Hafsia Herzi // Happyend de Neo Sora // Les Aigles de la République de Tarik Saleh // Invention de Courtney Stephens // La Vague de Sebastián Lelio // Kika d'Alexe Poukine // Les Braises de Thomas Kruithof // L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho // Los Tigres d'Alberto Rodriguez

Hors-service de Jean Boiron-Lajous

Sortie : 8 octobre 2025

Quelques silhouettes déambulent dans des locaux vides, dans le noir, torche à la main.

Pas des cambrioleur·se·s, mais des passager·e·s clandestin·e·s, en rupture de ban d'une fonction publique qui a perdu son sens, à leurs yeux.

Un postier, un policier, deux enseignantes, une magistrate, une médecin.

Iels dînent ensemble puis repartent en exploration des bureaux (ceux d'un hôpital abandonné), y installent un semblant de cadre professionnel, se remettent en condition, comme à la recherche de la voie vers la possibilité d'une parole, pour exprimer ce qui les a mis au tapis.

Le policier poursuivi par sa hiérarchie pour avoir dénoncé des violences sur mineurs. Le postier à qui il est reproché de faire de la "sur-qualité" (comprendre distribuer le courrier ou les colis trop tôt !). La magistrate qui paye ses engagements syndicaux...

Les constats et les discours généralistes et statistiques sont connus, mais incarnés ici dans des parcours, des exemples, des corps. Iels parlent de "tout ce qui a abîmé la vocation", de la difficulté à "faire le deuil de sa force", à renoncer et à partir, quand on pense qu'on arrivera à tenir bon contre l'arbitraire ou l'absurde ou le principe de rentabilité.

Pas des cambrioleur·se·s, mais des passager·e·s clandestin·e·s, en rupture de ban d'une fonction publique qui a perdu son sens, à leurs yeux.

Un postier, un policier, deux enseignantes, une magistrate, une médecin.

Iels dînent ensemble puis repartent en exploration des bureaux (ceux d'un hôpital abandonné), y installent un semblant de cadre professionnel, se remettent en condition, comme à la recherche de la voie vers la possibilité d'une parole, pour exprimer ce qui les a mis au tapis.

Le policier poursuivi par sa hiérarchie pour avoir dénoncé des violences sur mineurs. Le postier à qui il est reproché de faire de la "sur-qualité" (comprendre distribuer le courrier ou les colis trop tôt !). La magistrate qui paye ses engagements syndicaux...

Les constats et les discours généralistes et statistiques sont connus, mais incarnés ici dans des parcours, des exemples, des corps. Iels parlent de "tout ce qui a abîmé la vocation", de la difficulté à "faire le deuil de sa force", à renoncer et à partir, quand on pense qu'on arrivera à tenir bon contre l'arbitraire ou l'absurde ou le principe de rentabilité.

Et pourtant, l'existence même de ce film est un acte supplémentaire de résistance, qui, loin de ressasser les parcours et traumas individuels, se veut être une alerte lancée à tou·te·s.

iels installent progressivement un lieu d'accueil, d'écoute et de parole qu'iels souhaitent ouvrir à d'autres démissionnaires - ou en passe de l'être - dont les témoignages arrivent par téléphone.

Dispositif très singulier pour faire émerger une parole peu entendue, qui descend voir jusque dans les corps et les cœurs les conséquences des choix politiques en matière de services publics.

Dispositif très singulier pour faire émerger une parole peu entendue, qui descend voir jusque dans les corps et les cœurs les conséquences des choix politiques en matière de services publics.

Au pays de nos frères de Raha Amirfazli et Alireza Ghasemi

Sortie : 2 avril 2025

Depuis la mort de Kiarostami et la quasi-retraite de Makhmalbaf, rares sont les films iraniens qui se déroulent en territoire rural, l’attention des productions défiant la censure étant tournée vers les forces de résistance urbaines – à leurs risques et périls (on ne compte plus les cinéastes emprisonné·e·s, encore récemment le très innocent Mon gâteau préféré a valu une peine de prison avec sursis et assignation à résidence à ses deux réalisateur·ice·s Maryam Moghaddam et Behtash Sanaeeha).

Au pays de nos frères est également le fruit d’un tandem mixte, qui plus est un premier film, d’une maîtrise bluffante, sur le thème rarement traité de l’exil de 5 millions d’Afghan·ne·s en Iran, pays supposé frère qui les accueille… en immigré·e·s, avec tout ce que cela comporte de variantes d’exploitation, d’humiliations, de tracasseries administratives, au mieux de condescendance.

Sur la forme classique du film choral, Au pays… brosse le quotidien de trois générations de ces exilé·e·s, dont les plus jeunes n’ont jamais vu leur pays d’origine mais dont le destin est irrémédiablement lié au naufrage de l’occupation puis du retrait américains.

Sur la forme classique du film choral, Au pays… brosse le quotidien de trois générations de ces exilé·e·s, dont les plus jeunes n’ont jamais vu leur pays d’origine mais dont le destin est irrémédiablement lié au naufrage de l’occupation puis du retrait américains.

Sur un sujet potentiellement glissant vers le pathos ou le didactisme, la mise en scène de Amirfazli et Ghasemi est d’une grâce et d’une pudeur constantes, jusqu’au portrait d’un père de famille brisé par un secret indicible.

Exilé·e·s l’une au Etats-Unis, l’autre en France, les deux cinéastes ont bénéficié, outre le soutien d’une société de production française, de l’Aide aux cinémas du monde du CNC, l’un de ces acquis de « l’exception culturelle française » essentiel au maintien des cinématographies fragiles ou censurées.

Manas de Marianna Brennand

Sortie : 26 mars 2025

Sur un ponton avec sa mère, Marcielle fait face à la rivière qui traverse la forêt amazonienne.

1h40 plus tard, la même adolescente se tiendra au même endroit, cette fois face à sa mère, dans une position de défi - une réponse à cette phrase terrible dans laquelle la mère a résumé son impuissance, sa résignation, son aliénation : "ma fille il y a des choses que tu ne pourras pas changer".

Mais en fait si, Marcielle a décidé que ça allait changer. Et elle s'est donné les moyens de son émancipation.

1h40 plus tard, la même adolescente se tiendra au même endroit, cette fois face à sa mère, dans une position de défi - une réponse à cette phrase terrible dans laquelle la mère a résumé son impuissance, sa résignation, son aliénation : "ma fille il y a des choses que tu ne pourras pas changer".

Mais en fait si, Marcielle a décidé que ça allait changer. Et elle s'est donné les moyens de son émancipation.

Du cadre naturel à priori paradisiaque de Marajó, une grande île côtière coincée entre Belem, au nord du Brésil, et la Guyane française, Manas fait une prison à ciel ouvert, sans rien idéaliser d'une société qui se tient à l'écart de la "modernité", mais n'est pas préservée des rapports de pouvoir, de la violence, du patriarcat.Pour ce premier film de fiction, primé à Cannes, Venise et Nantes, la documentariste brésilienne Marianna Brennand a enquêté pendant des années sur le terrain et recruté des comédien.ne.s amateur.e.s, dont l'épatante Jamilli Correa. Sa mise en scène manie l'ellipse avec subtilité, nous épargnant le plus pénible pour se concentrer sur l'énergie et le courage d'une très jeune femme lumineuse.

Ernest Cole, photographe de Raoul Peck

Sortie : 25 décembre 2024

Raoul Peck fait partie de ces cinéastes longtemps connus des seul·e·s spectateurices de festivals. Le succès du remarquable I am not your negro (sur l’écrivain américain James Baldwin), en 2016, lui vaut maintenant d’être distribué correctement. Et tant mieux, tant son regard est singulier, alternant documentaires (surtout) et fictions (parfois - notamment un étonnant Le Jeune Karl Marx en 2017) avec une même audace dans les recherches formelles et les sujets brûlants.

Cet Ernest Cole, photographe donc, est né noir en 1940 dans l’Afrique du Sud de la ségrégation raciale. En 1960 son quartier est détruit à coup de bulldozer pour que des blancs s'installent – toute ressemblance avec l’actualité …

Après avoir passé ses jeunes années à documenter (clandestinement) la vie quotidienne d’une société d’apartheid, il choisit l’exil vers les Etats-Unis comme unique porte de survie. Mais il ne se remettra jamais de cet éloignement et mourra, cruelle ironie, en 1990, au moment de la libération de Nelson Mandela et donc d’un possible retour au pays.

Après avoir passé ses jeunes années à documenter (clandestinement) la vie quotidienne d’une société d’apartheid, il choisit l’exil vers les Etats-Unis comme unique porte de survie. Mais il ne se remettra jamais de cet éloignement et mourra, cruelle ironie, en 1990, au moment de la libération de Nelson Mandela et donc d’un possible retour au pays.

Aux très nombreuses photos de Cole, qui sont l’armature du film, Peck mêle des films anonymes ou d’actualités (Miriam Makeba témoignant devant l'ONU, Jacques Chirac ou Margaret Thatcher expliquant qu’il ne faut pas exercer de boycott économique contre le régime raciste…), des extraits d’interview de Cole dans des films de 1969 et 2006, des photos de lui prises par d’autres. Et de cette matière hétérogène, il fait un montage très fluide au service d’un propos très dense.

Peck, qui lui aussi a connu l’exil maintes fois (né en Haïti, il a grandi en République démocratique du Congo où ses parents avaient fui Duvalier, puis a vécu en France, aux États-Unis, en Allemagne) s’est glissé dans la mélancolie de Cole en puisant dans ses lettres et des témoignages. Il raconte la surprise de retrouver la «violence tranquille du privilège » chez les Américains blancs, sa quête « de trouver du sens là où il n'y en a pas » avec ses photos, son désespoir à l’idée que « personne chez (lui) ne verra (s)on travail » (son livre House of bondage a été interdit). Et le mal du pays, toujours. « Je ne veux pas périr dans ma propre amertume » disait l’un de ses amis, suicidé à 28 ans. Pas sûr que Cole ait pu y échapper. Célébré dans ses jeunes années sud-africaines puis tombé dans l’oubli, Cole ne verra pas la reconnaissance de son travail américain, intervenue bien après sa mort quand près de 60 000 photos sont retrouvées… dans une banque suédoise.

Dans une interview donnée aux Inrocks en décembre 2024, Raoul Peck nous apprend que les 500 derniers clichés restés bloqués en Suède dans des conditions mystérieuses ont été restitués à ses héritiers au moment la projection du fim à Cannes en mai dernier. De la puissance du cinéma…

Il était une fois Michel Legrand de David Hertzog Dessites

Sortie : 4 décembre 2024

Comme les films de Jacques Demy, la musique de Michel Legrand a le don de diviser l’assemblée entre supporters fervent·e·s et allergiques incurables. Faisant partie des premier·e·s, je suis peut-être optimiste en pariant que ce film puisse intéresser aussi les second·e·s.

En tout cas, il prend soin de retracer le parcours créatif de cet hyperactif, bien plus varié que les ritournelles inoubliables des Demoiselles ou des Parapluies. Sa capacité à virevolter aussi bien dans l’univers du jazz que de la musique contemporaine ou de la chanson (avec Nougaro), ses collaborations avec Barbra Streisand et Norman Jewison, le respect dont il jouit aux Etats-Unis bien plus qu’en France, son enthousiasme intact à diriger un orchestre encore un mois avant sa mort (à la Philharmonie de Paris en décembre 2018), son sale caractère de diva : le film rassemble archives, témoignages, larges extraits musicaux sans grande invention formelle mais en laissant le temps de se plonger dans cet univers foisonnant.

L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine

Sortie : 9 octobre 2024

Il est des films dont le contexte de production ou le sujet font écran à l'œuvre. Parfois cela vaut mieux. Dans le cas de L’Histoire de Souleymane, ce serait injuste au regard de ce que réussi le réalisateur, Boris Lojkine.

Sur un sujet très (mal)traité par les discours médiatiques, très caricaturé par certains pyromanes politiques, propice aux indignations larmoyantes et stériles comme aux montagnes de mauvaise foi et de cynisme, il reste au plus près de ce qui devrait être le fil rouge de toute politique publique : la matière humaine.

C’était d’ailleurs, déjà, les grandes qualités de ses deux précédents films, Hope (2015) et Camille (2019), qui portaient le nom de leurs protagonistes comme pour se garder de toute généralisation ou leçon de morale.

La caméra colle donc à la roue de vélo de Souleymane, jeune Guinéen livreur à Paris, et l’on pense forcément à la Rosetta des Dardenne, à la fois dans ce dispositif de « mise en scène dorsale » et surtout dans la dimension obsessionnelle d'une vie réduite à quelques impératifs vitaux. C’est aussi la trame d’un film italien (1) réalisé par une réfugiée iranienne, Milad Tangshir, où là encore un livreur Sénégalais sillonne les rues de Turin à la recherche de son vélo volé.

Se faire payer un travail, en payer un autre, retrouver un voleur, arriver à l’heure, attraper un bus. Une vie sur un fil, qui peut basculer de la galère au péril vital, une vie où la solidarité côtoie le mensonge nécessaire et l’exploitation généralisée des êtres, jusqu’au sein même des communautés d’expatrié·e·s.

A ce parcours du combattant qui pourrait jouer la carte de la martyrologie, le film confronte le contrepoint du récit de vie de Souleyman, d’un coup posé face caméra, un récit qui renvoie l’employée de l’Ofrpa et le.la spectateurice à cette question : faut-il vraiment être en danger de mort pour avoir le droit de vivre dans un autre pays que celui où le hasard vous a fait naître ?

La « vraie vie », elle, reste bien du côté du cynisme puisque le comédien Abou Sangare, qui interprète Souleyman, pourrait recevoir un titre de séjour après 3 tentatives infructueuses, au motif de son prix d’interprétation à Cannes.

Seuls les comportements héroïques ou méritocratiques++ pourraient donc ouvrir la porte de la douce France. A cette aune, beaucoup de français·es éparpillé·e·s aux 4 coins du monde pourraient être sommés de rentrer au bercail. Welcome.

(1) Anywhere Anytime, pas de date de sortie annoncée en France malgré sa sélection aux festivals de Venise et de Toronto.

(1) Anywhere Anytime, pas de date de sortie annoncée en France malgré sa sélection aux festivals de Venise et de Toronto.

L’Histoire de Souleymane était présenté à Un Certain Regard au festival de Cannes 2024. Le réalisateur Boris Lojkine a gagné le Prix du jury et le comédien Abou Sangare le Prix du meilleur acteur.

Les fantômes de Jonathan Millet

Sortie : 3 juillet 2024

Traquer un criminel de guerre, en vrai, c’est assez loin d’un James Bond.

De la patience, de l’intuition, des fausses pistes, de l’acharnement, de la méthode, des égarements... Et puis quand on touche au but, cette question vertigineuse : à quelle morale se ranger : la vengeance expéditive, ni vu ni connu, ou la confiance dans les autorités internationales (ici la Cour pénale internationale) ?

Traquer un criminel de guerre, en vrai, c’est assez loin d’un James Bond.

De la patience, de l’intuition, des fausses pistes, de l’acharnement, de la méthode, des égarements... Et puis quand on touche au but, cette question vertigineuse : à quelle morale se ranger : la vengeance expéditive, ni vu ni connu, ou la confiance dans les autorités internationales (ici la Cour pénale internationale) ?

Dans une ambiance sourde, traversée par les crises d’angoisse de Hamid, victime du tortionnaire recherché, Les Fantômes (titre qui pourrait tout autant désigner les exilés tentant de reprendre une vie, leur vie, que le criminel qui échappe aux radars, ou les autres enquêteurs intervenant en Allemagne) dessine un film d’espionnage à bas bruit (on pense parfois à La Sentinelle d’Arnaud Desplechin) et un portrait d’exilés contraints de se débrouiller entre l’obsession et l’oubli ; et interroge au passage la position des « autres », les occidentaux soutiens de la démarche, incarnés ici par une jeune allemande exaltée, aussi empêtrée dans ses certitudes qu’Hamid dans son entêtement.

Dans son refus du spectaculaire et des poncifs du genre, la mise en scène de Jonathan Millet est impressionnante de maitrise, sans une scène ou un plan de trop ; un déjeuner à la cantine d’une université, point de bascule du film, étant à placer dans l’anthologie de l’ambiguïté.

Les Fantômes était présenté à la Semaine de la critique au festival de Cannes 2024.

Notre Monde de Luàna Bajrami

Sortie : 24 avril 2024

Notre Monde s’ouvre sur les images, comme issues de films de famille, de mariages, d’enfants, de fêtes. Et puis la guerre. Celle qui opposa la Yougoslavie au Kosovo se battant pour son indépendance.

2007, presque dix ans plus tard. Élevées à l’ombre des combats qui ont frappé leurs familles, deux amies rêvent de s’échapper du village, des traditions, du patriarcat qui a tracé la route pour elles (se marier le plus tôt possible). Le Kosovo est à la veille de devenir un état souverain, il flotte un air de liberté. Enfin, il devrait…

Alors Zoé et Volta filent en douce à Pristina, la capitale, où rien n’est à la hauteur de leur rêve. La fac manque de profs, les étudiants mobilisés pour leurs droits sont désespérés, d’autres abandonnent les études pour vivre d’expédients. « Vous voulez nous faire taire mais on est déjà morts. »

D’une génération sacrifiée à une génération oubliée, le tableau pourrait être désespérant, mais la réalisatrice prête à ses personnages une vitalité qui tient tête aux désenchantements, aux engueulades, aux deuils. L’une des jeunes femmes trouve auprès d’une camarade étudiante un espace d’épanouissement inattendu tandis que l’autre tourne le dos aux études qu’elle avait tant désirées. Presque évacuée du tableau, la génération des combattants s’incarne dans un touchant patron de bar mélancolique.

Notre monde est le deuxième film d’une très jeune réalisatrice franco-kosovare qui avait déjà signé le tout aussi épatant (et meilleur titre) La Colline où rugissent les lionnes, également actrice dans plus d’une quinzaine de films (notamment L’Evénement d’Audrey Diwan) et Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma.

État limite de Nicolas Peduzzi

Sortie : 1er mai 2024

Si elle désigne les troubles de la personnalité (« bordeline » en langage courant), l’expression qui donne son titre au film s’applique aussi au sort de l’hôpital, saigné à blanc par les politiques successives qui ont délibérément choisi de sacrifier le bien commun pour orienter ceux qui en ont les moyens vers le système privé, très lucratif pour les actionnaires, laissant les autres patient·e·s sur le carreau. Et l’état limite c’est aussi celui des soignant·e·s qui tentent simplement de faire leur travail, poussé·e·s à intérioriser la violence du système à coup d’indicateurs chiffrés et de minutage de leurs interventions.

Dans ce désastre délibérément orchestré, la psychiatrie est depuis longtemps le parent pauvre du système lui-même paupérisé. Ainsi de l’hôpital Beaujon à Clichy aux portes de Paris, selon le site de l’APHP : « 441 lits et 34 places de jour. 145 000 consultations. 33 000 passages aux urgences dont 29 000 urgences adultes, 4 000 urgences gynécologie-obstétrique. 32 000 hospitalisations en médecine chirurgie obstétrique (MCO) dont 21 000 hospitalisations de plus de 24 h et 11 000 hospitalisations de jour. » , une énorme structure donc, qui compte… un seul poste de psychiatre. Ou plutôt comptait, car il semble que depuis l’annonce de la sortie du film, et le départ du Dr Jamal Abdel Kader poussé vers la sortie, un miracle a permis de créer 3 postes supplémentaires. Rien que pour ça, le film vaut d’exister.

Mais il vaut aussi pour l’attention portée au processus de dialogue que le psychiatre parvient presque toujours à engager avec des patient·e·s, arpentant les interminables couloirs de l’une à l’autre, d’une ado suicidaire à un homme très alcoolisé, d’un jeune homme mélancolique à une femme confuse, trouvant le temps de les réunir dans un atelier théâtre, de faire le point avec une jeune interne, de prendre (un peu) de recul lors d’échanges avec un aide-soignant d’une lucidité désabusée – les 10 minutes de dialogue final vaudraient à elles seules le déplacement. Et dans cette course, ce chaos, ce déluge de détresses, Nicolas Peduzzi suspend parfois sa caméra et nous permet de respirer avec les photos de Pénélope Chauvelot. Une respiration arrachée à un système sous perfusion.

Le film était présenté à Cannes en 2023 dans l’excellente et précieuse programmation de l’Acid.

Tiger stripes de Amanda Nell Eu

sortie : 13 mars 2024

L’adolescence est un sujet inépuisable pour le cinéma, et notamment les films de genre (fantastique, série Z, gore…) qui trouvent dans la transformation des corps et des humeurs adolescentes matière à parabole sur la peur / fascination de l’inconnu, l’émancipation et la rébellion. C’est clairement ce sillon que creuse Tiger stripes, titre anglais d’un film malais qui prend le sujet de front.

Dans l’école de filles d’un village bordé par la forêt, la pression sociale s’exerce violemment sur les fillettes considérées comme impures à l’arrivée de leurs règles. Zaffan en fait l’amère expérience quand sa mère contraint ses tenues et sorties et que ses copines, aussi effrayées par ce qui les attend qu’encombrées par l’obscurantisme des préjugés, la prennent en grippe.

Mais Zaffan résiste, se bat et montre les crocs, littéralement, quand un médecin charlatan prétend faire sortir le démon tapi en elle lors d’une séance d’exorcisme qui tourne au grand Guignol.

Malgré quelques faiblesses d’interprétation (chez les adultes, que le film ne ménage pas), le film conclut brillamment le chemin de son personnage vers la liberté et la sororité sur une réjouissante scène de danse, miroir de celle qui ouvre du film.

Premier long-métrage de la réalisatrice Amanda Nell Eu, diplômée de la London Film School, Tiger stripes a reçu le Grand prix de la semaine de la critique à Cannes en 2023.

Une famille de Christine Angot

sortie : 20 mars 2024

Une famille va diviser, comme ont divisé chacun des livres de Christine Angot.

On va tout entendre. Qu’elle se répète, qu’elle ressasse, qu’elle ne tourne pas la page, qu’elle est agressive, et comme l’abjection n'est jamais loin, qu'elle n'aurait peut-être rien eu à écrire si elle n'avait pas été violée par son père – sans doute cela viendra par ceux (et celles) qui se marraient avec Ardisson dans cette émission d’un cynisme sidérant en 2000 - ce n’est pas si loin, l’an 2000.

On va tout entendre. Qu’elle se répète, qu’elle ressasse, qu’elle ne tourne pas la page, qu’elle est agressive, et comme l’abjection n'est jamais loin, qu'elle n'aurait peut-être rien eu à écrire si elle n'avait pas été violée par son père – sans doute cela viendra par ceux (et celles) qui se marraient avec Ardisson dans cette émission d’un cynisme sidérant en 2000 - ce n’est pas si loin, l’an 2000.

Alors oui, à coup sûr, si sa mère, leur entourage, la société avaient fait leur boulot, Christine Angot aurait eu une vie différente et elle aurait écrit autre chose, ou pas écrit, ou … qu’importe. Elle aurait eu une vie, sa vie, pas une vie marquée au fer rouge à l’aube de l’adolescence par un père qui s'est senti autorisé à être un criminel.

Alors oui, son film est malaisant, inconfortable, oui il y a des scènes qu'on aurait préféré ne pas voir, des réactions (de sa mère, de l’épouse de son père) qu'on aurait préféré ne pas entendre. Angot aussi, probablement, préférerait être ailleurs que devant la porte de sa belle-mère qui a toujours refusé de lui parler.

Alors oui, son film est malaisant, inconfortable, oui il y a des scènes qu'on aurait préféré ne pas voir, des réactions (de sa mère, de l’épouse de son père) qu'on aurait préféré ne pas entendre. Angot aussi, probablement, préférerait être ailleurs que devant la porte de sa belle-mère qui a toujours refusé de lui parler.

Angot, elle, parle depuis longtemps. Est-elle entendue ? Comprise ? Soutenue ? Qu’est ce qui a changé dans la lutte contre la pédo-criminalité depuis que les victimes osent se manifester ? La Légion d’honneur est remise à ceux qui en rient.

Son échange avec son ex-mari, bouleversant, prend acte de l’étendue des malentendus. C’est de sa fille, digne et révoltée, que vient l’espoir d’une génération moins soumise à l’omerta sociale, plus éclairée... peut-être.

Chroniques de Téhéran d’Ali Asgari et Alireza Khatami

sortie : 13 mars 2024

Ce serait bien de voir un mauvais film iranien de temps en temps, mais depuis le surgissement sur la scène internationale d’Abbas Kiarostami et de Mohsen Makhmalbaf, vers 1987, ça ne m’est jamais arrivé. A force, ça rend difficile l’exercice de critique sans redondance de superlatifs.

Mais trêve de plaisanterie, il y a quelque chose de doublement bouleversant dans ce film au titre aussi banal que son récit est percutant et son dispositif formel implacable : un simple contre champ. Nous (spectateur·trice·s) sommes à la place d’une autorité publique (service de l’état civil, directrice d’une école, comité de censure…) ; face à nous : un homme qui vient déclarer la naissance de son enfant, une écolière soupçonnée d’avoir été vue avec un jeune homme, un cinéaste qui tente d’obtenir des autorisations de tournage, une femme dont le chien a été emmené par la police… Dans ces neuf séquences, nous incarnons toute l’injustice, l’absurdité, le cynisme, l’incohérence du discours opposé à ces citoyen·ne·s plongés dans le règne de l’arbitraire et de la violence symbolique pour de banales situations quotidiennes. Et le film nous mène à nous interroger : quel serait mon degré d’acceptation, de complaisance, de zèle, à faire appliquer ces ordres absurdes ?

Comment un film si critique du régime et de l’intrusion de la religion dans les moindres recoins de la vie privée (la voiture n’est pas un espace privé, votre logement non plus car on peut vous voir de l’extérieur) peut-il être produit en ce moment ? Cela suscite admiration mais aussi inquiétude pour les réalisateurs - déjà co-auteurs de Juste une nuit, sorti en France l’an dernier - quand on connait l’acharnement dont l’immense Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof et Mostafa Al-Ahmad, entre autres artistes, ont fait l’objet ces dernières années pour leur militantisme « antirévolutionnaire » (comprendre : leur opposition au régime ultraconservateur qui réprime violemment tous les mouvements sociaux).

Tourné en quelques jours (et sans doute sans autorisation), conclut par une scène… détonante, Chroniques s’inscrit dans cette histoire du cinéma iranien où la forme sert le fonds, l’un et l’autre puissants, décidément unique dans le paysage cinématographique contemporain.

sortie : 13 mars 2024

Le film vaut bien mieux que ce titre hors de propos – mais à vrai dire le titre original (Wicked Little Letters soit « petites lettres maléfiques » n’était pas terrible non plus).

En 1920, une femme qui vit avec ses parents (donc « vieille fille » du quartier ») reçoit des lettres d’insultes très sophistiquées ; son père soupçonne la jeune voisine dont la vie délurée le chiffonne et la police ne se fatigue pas trop à chercher des preuves) Sous couvert d’une comédie sociale à suspens, le film confronte ses personnages féminins à toutes les formes d’oppression patriarcale, de préjugés et de racisme qui leur barraient la route dans leur travail, leurs choix amoureux, leur vie sociale, y compris ceux reproduits par les femmes elles-mêmes (la mère). Un siècle plus tard, certains curseurs n’ont pas bougé tant que ça.

Chaque personnage est bien dessiné, subtil et touchant (mention spéciale à la policière, sorte de Colombo locale) et même les peu sympathiques ont leur chance ; en outre le film n’oublie pas d’être drôle, ce qui, dans le registre « combats féministes d’hier », le place très au-dessus du soit disant film-italien-évènement-de-l’année.

En 1920, une femme qui vit avec ses parents (donc « vieille fille » du quartier ») reçoit des lettres d’insultes très sophistiquées ; son père soupçonne la jeune voisine dont la vie délurée le chiffonne et la police ne se fatigue pas trop à chercher des preuves) Sous couvert d’une comédie sociale à suspens, le film confronte ses personnages féminins à toutes les formes d’oppression patriarcale, de préjugés et de racisme qui leur barraient la route dans leur travail, leurs choix amoureux, leur vie sociale, y compris ceux reproduits par les femmes elles-mêmes (la mère). Un siècle plus tard, certains curseurs n’ont pas bougé tant que ça.

Chaque personnage est bien dessiné, subtil et touchant (mention spéciale à la policière, sorte de Colombo locale) et même les peu sympathiques ont leur chance ; en outre le film n’oublie pas d’être drôle, ce qui, dans le registre « combats féministes d’hier », le place très au-dessus du soit disant film-italien-évènement-de-l’année.

sortie : 14 février 2024

Une dizaine d’hommes braillards et armés foncent dans la nuit noire (d’Anatolie, donc) surprendre un jeune homme isolé dans un refuge de montagne, et on sait tout de suite que ça ne va pas bien se passer pour lui.

De l’Anatolie, le cinéma (essentiellement de Nuri Bilge Ceylan) nous avait montré les paysages grandioses -qu’on retrouve ici- l’isolement et la rudesse. Mais déjà en 2023, Emin Alper, avec Burning days, avait plongé un village reculé dans un bouillon mafieux, où tentait de surnager un magistrat intègre.

C’est ce genre d’ambiance que campe la Nuit noire de Özcan Alper : ambiance lourde, discussions poisseuses de sous-entendus et de menaces sourdes, quête obsessionnelle, loi du plus fort, assise sur la lâcheté et le silence.

Outre un propos très construit sur le fond, sur la forme, le niveau de cinéma est aussi haut que celui de la veulerie humaine dépeinte ici. C’est déprimant, mais avec brio et un sens du cadrage et des lumières impressionnant.

Pour mémoire, autour de 200 défenseur·e·s de l'environnement sont assassiné·e·s chaque année en raison de leurs activités militantes. Concernant les agressions homophobes, les chiffres donnent le vertige. Toute ressemblance etc. n’est donc pas tout à fait fortuite.

sortie : 28 février 2024

Ce ne sont pas les affaires de famille pesantes qui manquent au cinéma (et dans la vie). Pour raconter la sienne, étroitement imbriquée avec l'histoire politique du Maroc, Asmae El Moudir trouve une forme très inventive. Avec son père emmuré dans les non-dits, elle construit des maquettes – éblouissantes de poésie – du quartier de sa famille à Casablanca, théâtre d’une sanglante répression le 20 juin 1981. Descendu·e·s dans la rue pour protester contre le prix du pain, des centaines de manifestant·e·s sont tué·e·s par la police, les corps kidnappés, enterrés dans une fosse commune. De la terreur pure, un deuil impossible, des images manquantes – la seule photo de l’événement montre une rue figée dans la mort, des corps et des vélos au sol.

Terreur, absence des corps, absence des images… grands classiques de la dictature ; auxquels déjà, dans L’image manquante (2013), Rithy Panh opposait la reconstitution de l’enfer Khmer rouge par des figurines. Si ce n’est qu’ici, Asmae El Moudir confronte les protagonistes encore vivants à leur représentation, ce qui donne lieu à de désopilantes et cruelles scènes avec la grand-mère acariâtre (dont le mauvais caractère trouve racine dans une autre forme de terreur) fort mécontente des traits de la poupée qui la représente ; mais aussi une scène bouleversante quand un voisin raconte son incarcération arbitraire face à la reconstitution de sa cellule où s’entassent ses voisins assassinés ; ou cet autre, déclarant devant sa figurine : « J'aimerais être aussi inanimé ».

Confronter des protagonistes (en l’occurrence des geôliers Khmers rouges) au lieu de leurs agissements (le centre de détention S21) est également un dispositif utilisé par Rithy Panh dans S21, la machine de mort Khmere Rouge (2004), mais dans La mère de tous les mensonges, ce sont les victimes de l’oppression qui sont confrontés aux lieux du crime. Le rôle cathartique reste.

C’est à la fois élégant, intelligent, bouleversant et juste cinématographiquement.

Le film se clôt sur une dernière prouesse formelle : une photo des vivants aux côtés de leurs doubles d’argile, avant un plan aérien qui terrasse toutes les images paresseuses de drones qui émaillent le cinéma contemporain.

Le film a reçu le prix Un certain regard de la meilleure réalisatrice au festival de Cannes 2023.

Sans jamais nous connaître (All Of Us Strangers) de Andrew Haigh

sortie : 14 février 2024

Depuis week end (en 2012), on savait Andrew Haigh habile à filmer avec une grande délicatesse l'intimité amoureuse, les gestes et paroles microscopiques qui peuvent faire basculer une vie.

Avec Sans jamais nous connaître, en parallèle de la naissance d’un couple, il plonge dans l’émergence paradoxale d’une famille littéralement fantomatique, avec laquelle Adam, un quadragénaire comme congelé dans sa douleur, a moins de comptes à régler que de liens à dénouer, peut-être pour (enfin) se projeter dans le présent.

Adam déambule entre un Londres fantomatique, décor de carte postale cadré par les fenêtres d’un loft, et une maison de grande banlieue presque plus vivante, bien qu’habitée de fantômes conscients de leur nature. Et c’est là une élégance de plus de la mise en scène de Andrew Haigh : ne pas jouer sur l’effet de surprise d’un coup de théâtre final, ne pas manipuler le spectateur par des tours de passe-passe scénaristiques.

Il s’attache plutôt à capter le moment où le chagrin peut commencer à se dissoudre dans Always On My Mind des Pet Shop Boys, chantonné autour d’un sapin de Noël.

sortie : 24 janvier 2024

Rares sont les cinéastes capables de construire leur filmographie dans la fiction et dans le documentaire avec le même brio. On peut citer par exemple Sébastien Lifshitz, Barbet Schroeder, Wim Wenders dans ses bons jours et... Arnaud des Pallières.

Depuis son premier long métrage documentaire en 1996, Drancy Avenir, il insuffle à ses sujets, parfois les plus triviaux (Disneyland, mon vieux pays natal, Poussières d'Amérique puis Journal d’Amérique montés à partir d’images de films amateurs) une force formelle très impressionnante. On peut ne pas aimer de style Des Pallières, mais il en a, du style, jusque dans ses fictions telles Michael Kohlhaas, dans lequel Mads Mikkelsen incarne un éleveur prêt à remuer ciel et terre pour obtenir justice.

Le combat contre l’injustice est également ce qui anime Fanni, interprétée par Mélanie Thierry dans Captives. Convaincue que sa mère a été abusivement placée « chez les fous » de l’Hôpital de la Salpêtrière, la jeune femme se laisse enfermer à son tour pour la retrouver. Nous sommes à la fin du 19e siècle et les services de psychiatrie tiennent plus de la prison et du mouroir que d’unités de soins. Dans un huis-clôt oppressant, Fanni découvre cette sordide réalité (Josiane Balasko, Marina Foïs et Carle Bouquet font très peur en gardiennes de l’ordre établi) mais aussi la solidarité, voire la poésie qui peut surgir au milieu du chaos.

Si seulement je pouvais hiberner de Zoljargal Purevdash

sortie : 10 janvier 2024

Un ado et ses petit·e·s frère et sœur doivent se débrouiller seul·e·s, sans leur père mort prématurément ni leur mère alcoolique. L’aîné néglige sa scolarité pour subvenir à leurs besoins.

Ainsi résumé, Si seulement je pouvais hiberner pourrait faire passer un film des Dardenne pour une comédie romantique, mais l’énergie de ce film est bien plus positive que son fil narratif et repose en grande partie sur le jeune comédien Battsooj Uurtsaikh, dont c’est le premier rôle. La caméra ne le lâche jamais, tel une Rosetta des faubourgs d’Ulan Bator, dont apparait nettement la ségrégation spatiale entre immeubles modernes aux allures de métropole internationale, et quartiers de yourtes à perte de vue, chauffées au charbon et qui font de la capitale mongole l’une des villes les plus polluées du monde.

Le talent du gamin pour la physique lui permet de rêver à un horizon plus dégagé, le concours national ouvrant la voie d’une école à l’étranger. Aidé par des voisins attentifs, soutenu par un enseignant encourageant, il est tiraillé par entre son envie de sortir de la misère et la trahison familiale d’un tel départ.

Un beau portrait dans un contexte assez peu filmé, les films Mongols se faisant rares sur nos écrans.

Il y a un triple plaisir à découvrir un·e cinéaste à côté duquel on était passé : voir de bons films, avoir le sentiment d’une injustice réparée vis-à-vis de soi-même (« j’avais raté ça ! ») et disposer du recul de quelques décennies permettant d’évaluer la modernité de l’œuvre.

Le cycle Sidney Lumet me procure ce genre de plaisir, le cinéaste américain (mort en 2011) étant de ceux qui m’inspiraient un respect poli, sans avoir mesuré sa singularité. Quelle erreur !

à bout de course est le portrait tendu d’une famille militante contre la guerre du Vietnam, en cavale après un attentat qui a mal tourné. C’est haletant, subtil, superbement dialogué, tranquillement non-patriarcal (l’adolescent s’inscrit, sous les quolibets, au cours de « gestion domestique » de son école car ça lui semble normal, son père est cuisinier et assume ce rôle à la maison aussi), et finalement bouleversant dans son dénouement articulé entre le destin collectif et la liberté individuelle.

Avec Un après-midi de chien, l’écart est encore plus grand entre mon souvenir (un bon film de genre, rondement mené) et la réalité : le braquage (filmé en temps réel) est motivé par l’opération de changement de genre d’un des personnages (en 76 !) et le rôle qui a propulsé Al Pacino dans le sérail des grands acteurs est lui-même bisexuel. La tension qui anime la foule massée devant la banque est, elle aussi, traversée par les affrontements politiques (soutien de la communauté LGBT vs invectives réactionnaires), mais c’est aussi très drôle, avec des personnages de directeur d’agence et de cheffe du personnel qui versent assez vite dans un syndrome de Stockholm très décontracté.

Vivement la suite du cycle !

sortie : 31 janvier 2024

Au japon, le terme de poétique d'« évaporé » désigne une réalité moins doucereuse ; il s’agit des 100 000 personnes qui chaque année disparaissent volontairement sans laisser de trace. Échapper aux dettes ou à un mariage arrangé, honte d’avoir perdu son travail, parfois un élément déclencheur qui parait dérisoire… le poids du carcan social, des règles implicites d’honneur motivent ces disparitions tellement intégrées à la régulation sociale qu’un juteux marché s’est créé autour : des « spécialistes » peuvent organiser votre volatilisation et les quartiers de Sanya, à Tokyo, et de Kamagasaki, à Osaka, sont notoirement le lieu où vous pouvez louer une chambre sans papier d’identité et trouver un travail à la journée, au pied des camions qui viennent chaque matin chercher de la main d’œuvre corvéable à merci.

Dans leur très beau livre d’entretiens et photos « Les évaporés du Japon » (disponible à Dialogues / Sew), Léna Mauger et Stéphane Remael ont retrouvé la trace de certains de ces disparu·e·s qui acceptent de confier leur parcours.

Le film de Kei Ishikawa tricote avec une grande élégance les fausses pistes induites par ces disparitions, les changements d’identité et nouvelles vies qui en découlent. Dans le cadre d’un film de genre thriller (un avocat est sollicité par une femme pour savoir qui est l’homme qu’elle avait épousé et qui avait surgit dans sa vie quelques années auparavant), A man dessine avec une grande finesse le portrait de chacun des personnages (le fils aîné, bouleversant) qui tentent de tracer leur voie.

Jeunesse (le Printemps) de Wang Bing

sortie : 3 janvier 2024

Aller voir un film de Wang Bing, c’est comme se lancer dans une randonnée. On peut se dire « ouh là, ça va être long », mais chemin faisant l’hypnose s’installe et on en sort rincé·e mais heureux·se du chemin parcouru, la tête pleine d’images a priori anodines qui infusent lentement pour former le souvenir d’une expérience hors norme.

Aussi Jeunesse, premier volet d’une trilogie de ce réalisateur (découvert en 2002 avec l’impressionnant A l’ouest des rails), n’est pas un film de plus de 3h30 sur des forçats de la confection à Zhili, une mégapole spécialisée dans la production textile à l’ouest de Shanghai (300 000 travailleurs y convergent de toute la Chine !) mais un portrait de la jeunesse laborieuse confrontée au poids des conventions sociales (sur l’avortement, le mariage), aux conditions de travail ahurissantes (les cadences sont telles qu’on croit par moment que le film passe en accéléré), aux salaires de misère âprement négociés avec des patrons méprisants et insultants, à la violence qui s'invite à l'atelier sans préavis

Mais le quotidien de ces jeunes gens au comportement de grands ados et pourtant -pour certains- déjà parents, ce sont aussi les flirts le plus souvent sans suite, les loisirs qui semblent plus mornes encore que les longues heures de travail, l’omniprésence de la cigarette, la vie en communauté dans des appartements qui ressemblent à des squats juste au-dessus des ateliers, des espaces publics servant de dépotoirs.

Mais le quotidien de ces jeunes gens au comportement de grands ados et pourtant -pour certains- déjà parents, ce sont aussi les flirts le plus souvent sans suite, les loisirs qui semblent plus mornes encore que les longues heures de travail, l’omniprésence de la cigarette, la vie en communauté dans des appartements qui ressemblent à des squats juste au-dessus des ateliers, des espaces publics servant de dépotoirs.

Rien de bien réjouissant donc, mais la posture immersive de Wang Bing, sans explication ni jugement, laisse chacun se confronter à ce qu’il voit, à le relier à nos vies et modes de consommation, et à en tirer ses conclusions.

Avec Jia Zhangke (ils ont d’ailleurs le même âge), Wang Bing est un portraitiste exceptionnel de ses contemporains.