Quelques instantanés du festival du moyen métrage de Brive de 2020, ouvert sur de beaux territoires cinématographiques.

«Nous ne voyons jamais les choses telles qu’elles sont, nous les voyons telles que nous sommes ». Cette citation d’Anaïs Nin pourrait servir de fil d’Ariane à bon nombre des films les plus inventifs vus ces derniers mois, pour certains lors d’éditions en ligne de festivals annulés (le toujours excellent Cinéma du Réel habituellement hébergé à Beaubourg et dans quelques salles partenaires) et de certains maintenus en version allégée comme celui du moyen métrage de Brive, qui vient de s’achever et a rencontré un public attentif et aussi nombreux que possible compte-tenu des circonstances.

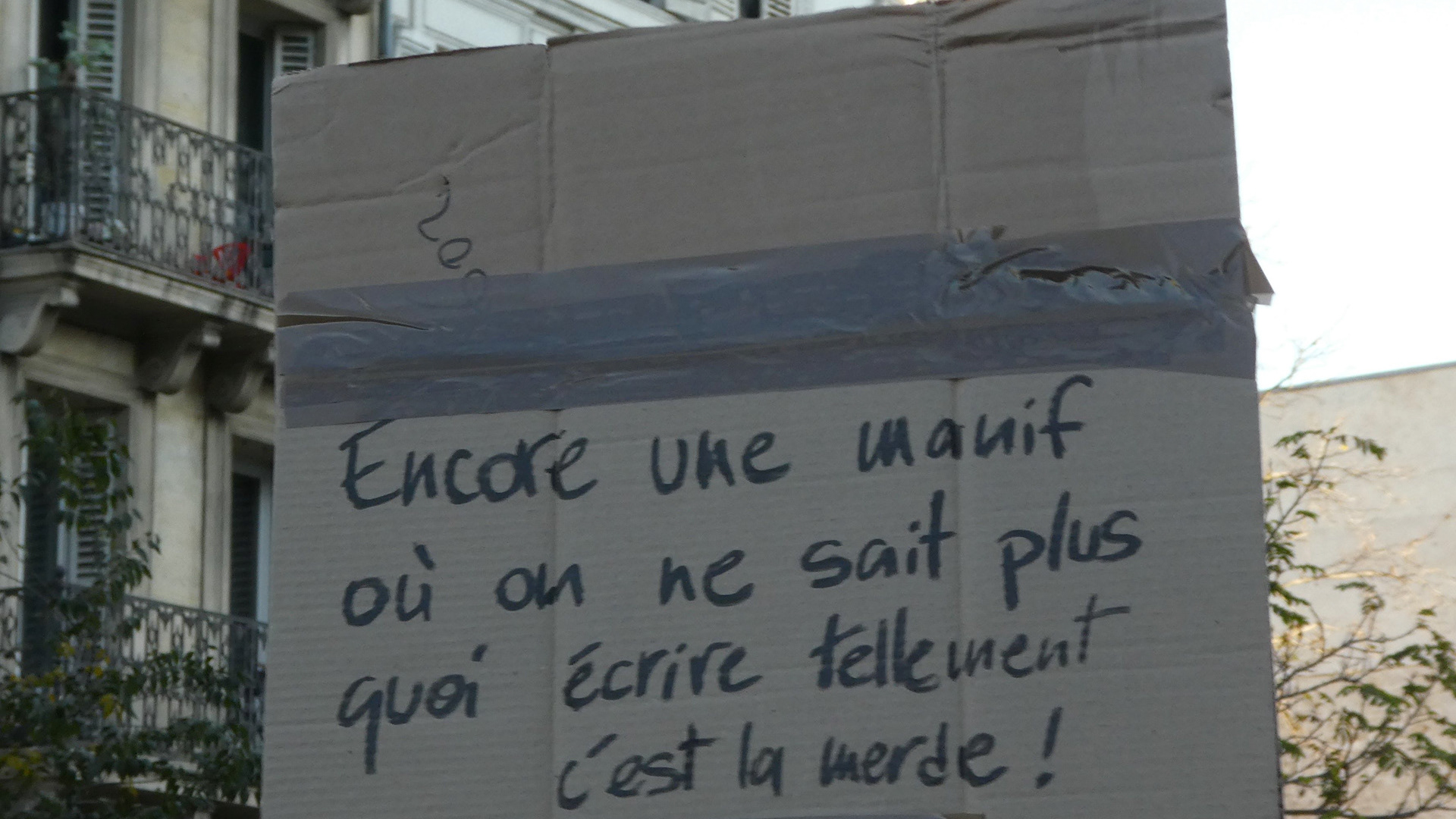

A l’heure où les images de violences policières captées par des quidams font descendre dans la rue des centaines de milliers de manifestants dans de nombreux pays – et ce sans aucun effet sur le niveau de ces exactions - le très glaçant film brésilien couronné du grand prix à Brive, Sete anos en maio de Affonso Uchôa, choisit de livrer le récit de ces mêmes violences via un récit face caméra, dans un registre tout d’abord indéterminé entre documentaire, reconstitution et pure fiction avant de se boucler sur une métaphore. Nul besoin de voir pour savoir et pour se dresser contre, peut-on en conclure.

Le récit en lieu et place de la preuve, c’est aussi le postulat de The boy in the bush de Vanessa Ly, plongée étouffante et un peu lynchienne dans les zones d'ombres d'un infanticide. Remarquable formellement et dans sa subtile ambiguïté.

A l’autre bout du spectre narratif, L’ultimu signu – dernier rêve à Petra Bianca de Lisa Reboulleau donne à entendre et à deviner via une très poétique déambulation ce que de rares passeurs ont le privilège de voir : le surgissement de « l'autre monde » dans les montages de Corse. Un film qui trouve un écho écossais aux Hébrides avec The Two Sights - An Da Shealladh de Joshua Bonnetta, présenté au Cinéma du Réel cette année.

Faut-il regarder pour voir ? Voir suffit-il à comprendre ? À croire ? À savoir ? Sujets de bac philo que le cinéma se coltine depuis plus d’un siècle mais qui trouvent à se rejouer avec la démultiplication des sources d’images et la possibilité de leur manipulation – pas forcément dans le mauvais sens du terme d’ailleurs.

Subject to Review de Theo Anthony verse au dossier une passionnante et très sructurée réflexion sur notre capacité à (ne pas) voir à mesure que la technologie nous en montre plus, dans le cas présent dans les compétitions de tennis où l’arbitrage humain s’est récemment trouvé contredit par des technologies de haute précision qui ne sont que l’image d’une réalité, avec ses propres marges d’erreur.

Si le prétexte sportif et l'usage des technologies de l'image évoquent l'excellent This Means More de Nicolas Gourault (couronné du prix Tënk au Réel), le sujet est également au cœur du remarquable Il n'y aura plus de nuit de Eléonore Weber, saisissant montage d’images des armées américaine et française en Afghanistan, en Irak, au Pakistan (également primé au Réel 2020) où l’interprétation humaine planquée derrière l’écran décide de vie et de mort sur la base d’images où un fusil peut-être confondu avec une fourche.

Tout aussi vertigineux mais sur un sujet moins consternant, Minna Långström propose avec The Other Side of Mars une brillantissime (et formellement magnifique) plongée au cœur de l’exploration martienne, où l’on apprend comment les images ultradéfinies et « exactes » captées par la sonde Curiosity sont en réalité ininterprétables, illisibles même, par l’œil humain, sans un traitement qui les dénature, les déréalise, mais nous les rend accessibles.

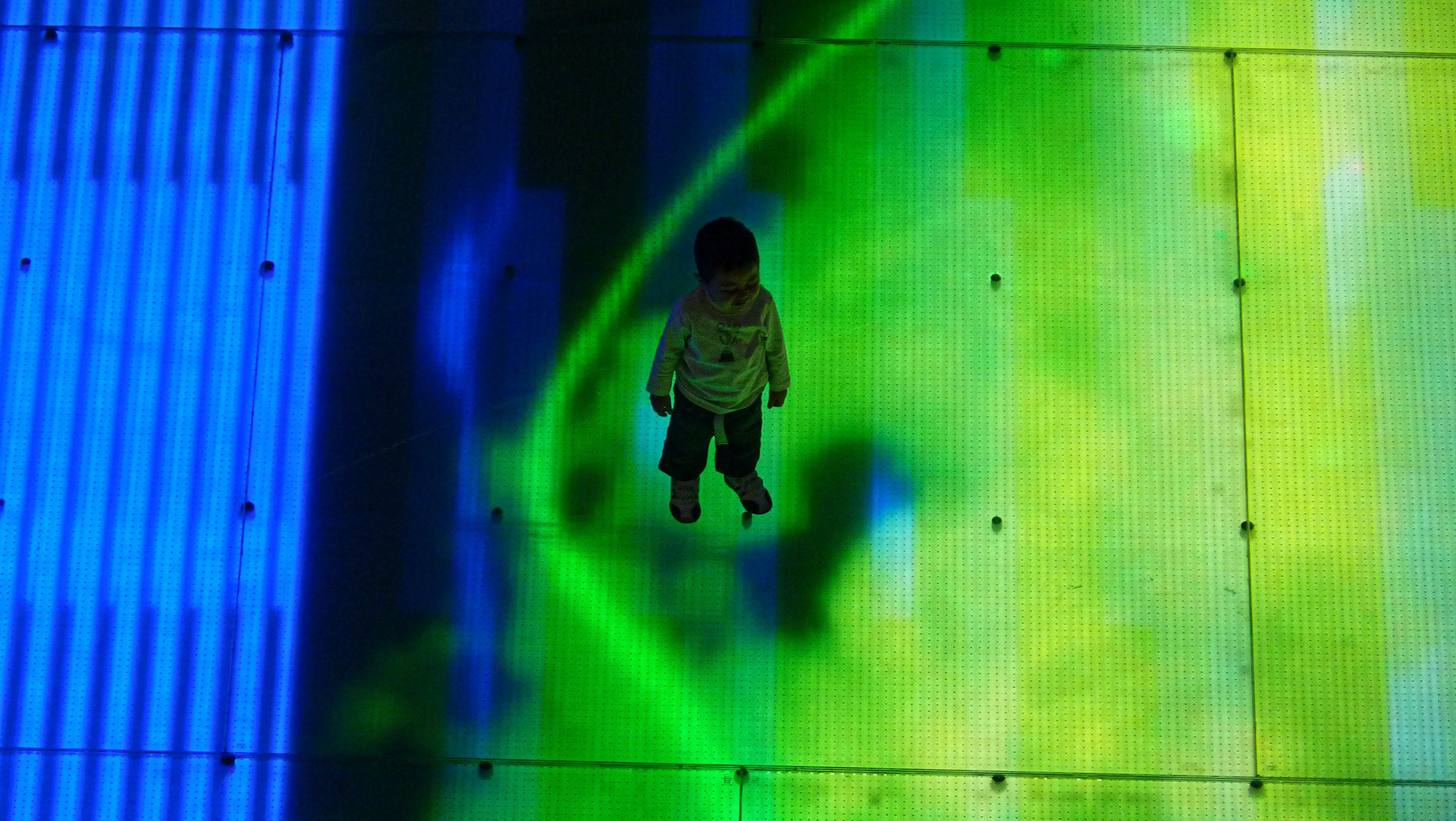

À mon palmarès personnel et couronné deux fois à Brive, Electric Swan de Konstantina Kotzamani, chronique des rapports de classe matérialisés par la hiérarchie des étages d’un immeuble de Buenos Aires (parions que Bong Joon-ho va durablement marquer le paysage de la fiction politique).

À mon palmarès personnel et couronné deux fois à Brive, Electric Swan de Konstantina Kotzamani, chronique des rapports de classe matérialisés par la hiérarchie des étages d’un immeuble de Buenos Aires (parions que Bong Joon-ho va durablement marquer le paysage de la fiction politique).

Autre surgissement des remous du monde en filigrane dans Le pays de Lucien Monot, portrait croisé de deux suisses d’adoption approchés avec subtilité par le réalisateur.

Et pour finir avec des sujets moins lourds, petits coups de cœur également pour la tendresse qui se dégage du beau portrait d’une jeune femme et de sa grand-mère dans Mes voix de Sonia Franco, et pour la fantaisie mélancolique de Jacky Berroyer dans La maison (pas très loin du Donegal) de Claude Le Pape.