En janvier 2011, après avoir lu Le Stade Dubaï du capitalisme de Mike Davis (1), et sans doute aussi animée d’une fascination assez morbide, j’ai passé une semaine à Dubaï avec une amie, « pour voir ».

Ce que j’en garde en tête est une densité inédite de rencontres, avec des chauffeurs de taxi Indiens, des restaurateurs Libanais, des antiquaires Iraniens, des Indiennes qui nous avaient invitées à monter dans le temple indouiste installé au-dessus du souk, et aussi avec une Ukrainienne, vendeuse d’appartements qui nous avait arrêtées dans un centre commercial, nous prenant pour des expatriées.

Tou·te·s, et en particulier cette dernière avec laquelle j’avais échangé le plus longuement, parlaient de Dubaï comme d’un endroit « safe ». Elle était mariée à un Iranien, leurs enfants allaient à l’école publique, parlaient russe et farsi chez eux, anglais et français à l’école. Elle se sentait bien là, n’envisageait pas de partir, c’était « safe », l’Ukraine ne l’était pas.

Le très jeune vendeur de vêtements indiens au pied de l’hôtel parlait aussi de son sentiment de sécurité à être loin de sa région d’origine où, musulman, il était menacé par les exactions indouistes.

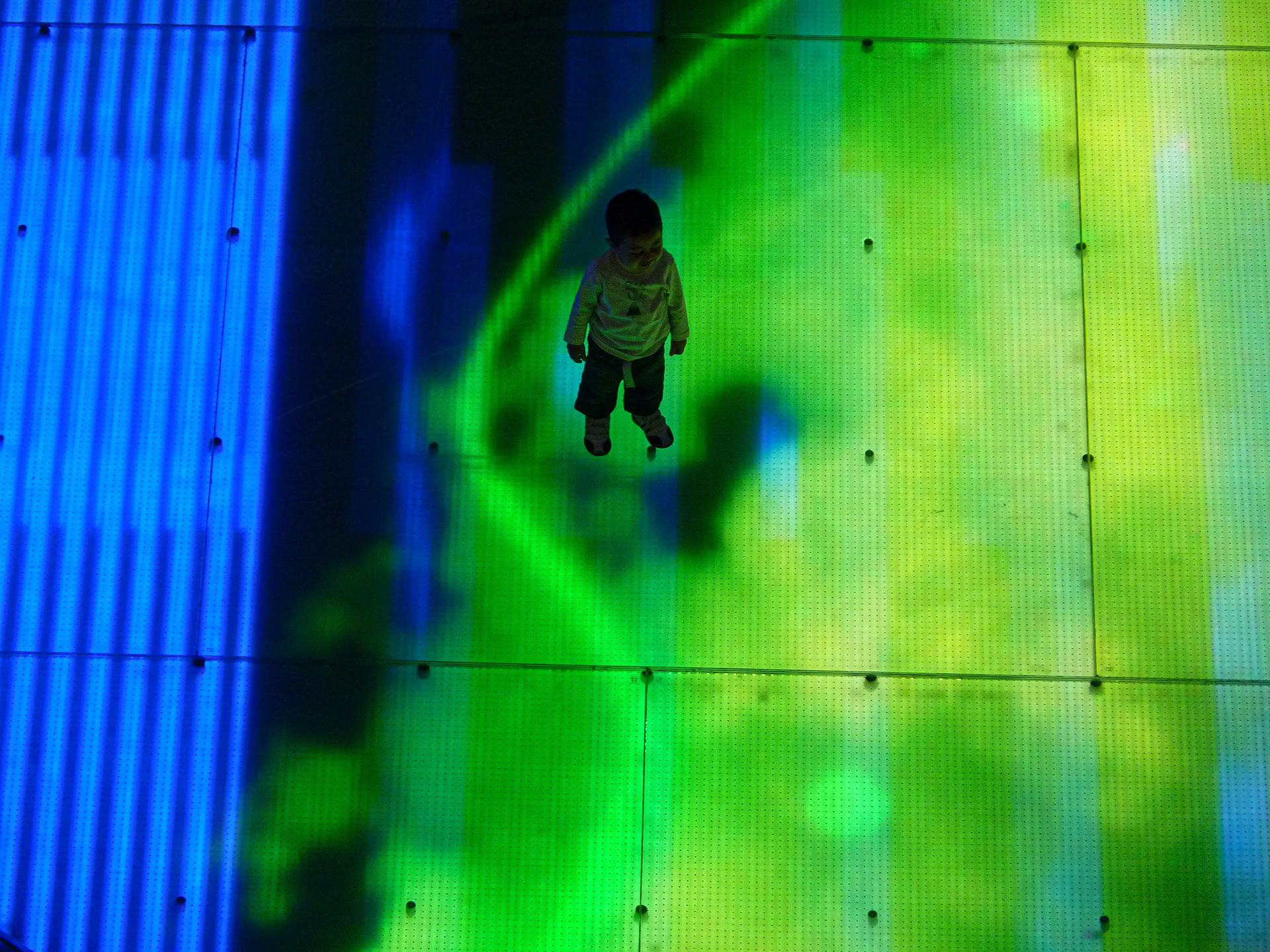

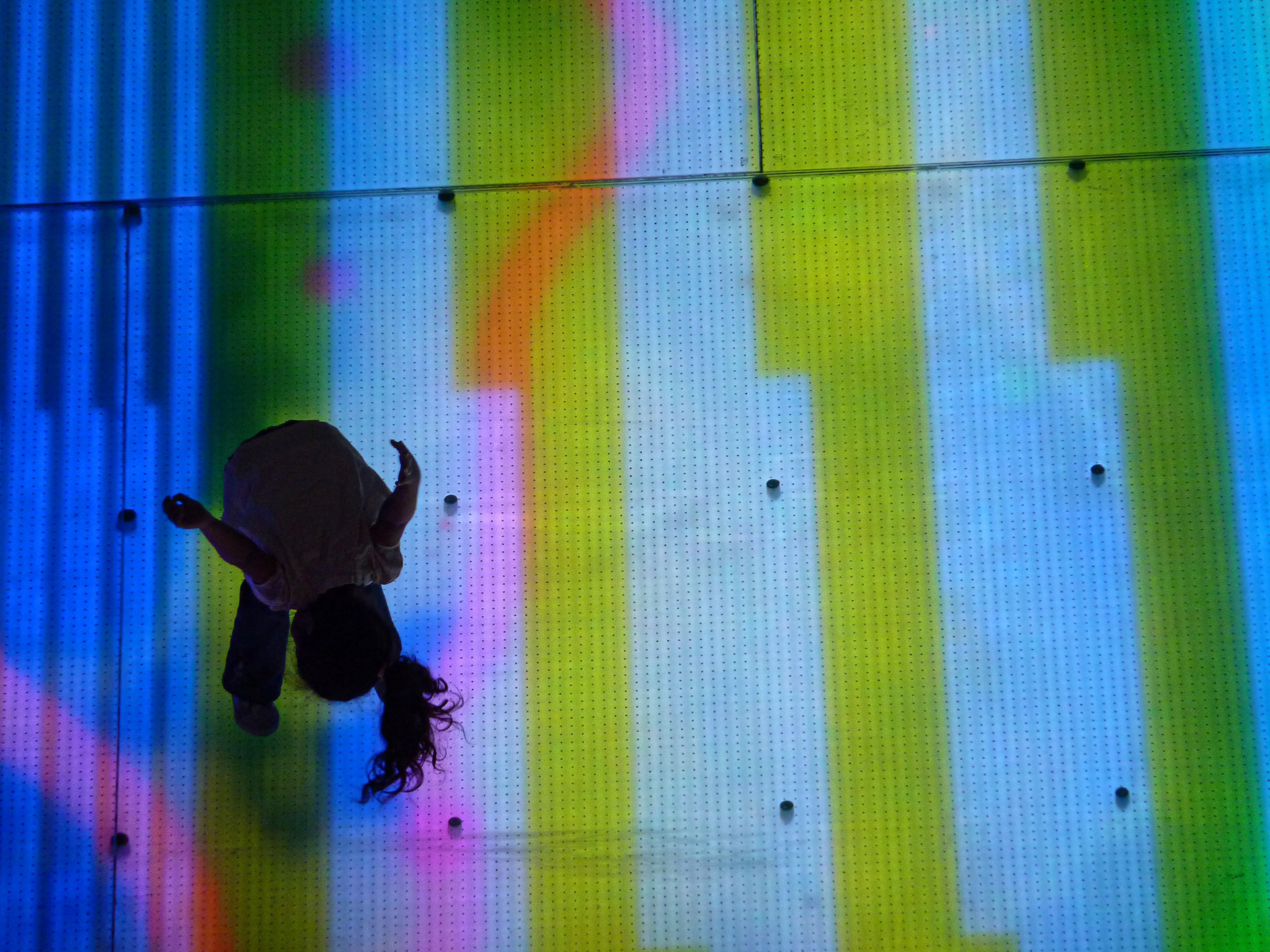

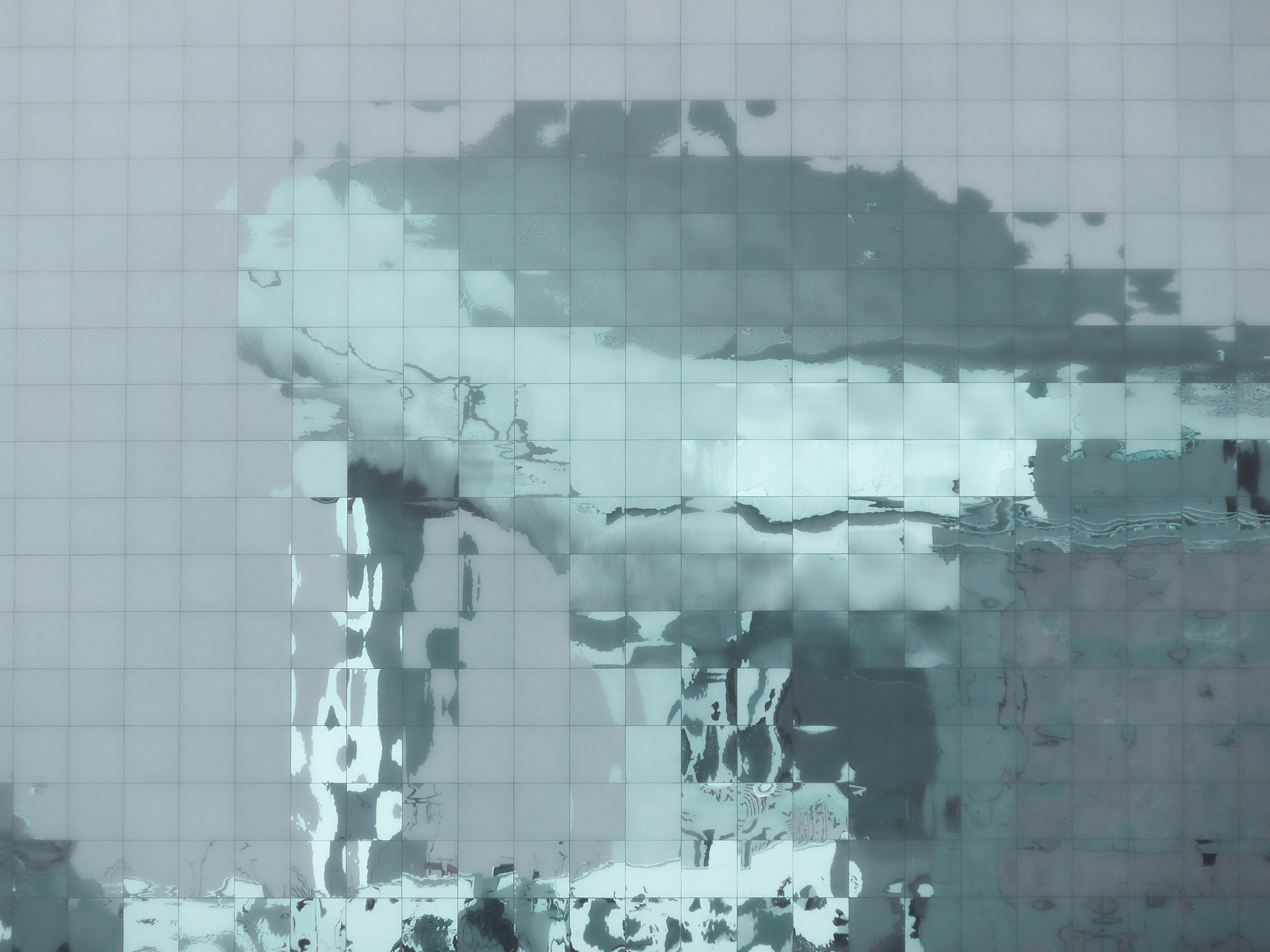

Je n’ai aucune image de ces rencontres, je n’ai pas osé leur proposer de les photographier. Je n’avais pas regardé mes archives depuis ce séjour et leur intérêt est nul, même en ayant marché des kilomètres dans la poussière, trainé dans les quartiers populaires, traversé des autoroutes à pied, pris les transports en commun avec les femmes de ménage Philippines, tenté d’entrer dans le port, je n’ai rien capté, ou si peu, qui dépasse l’image de carte postale véhiculée par la propagande officielle, rien ramené de plus fort que ces brèves conversations.

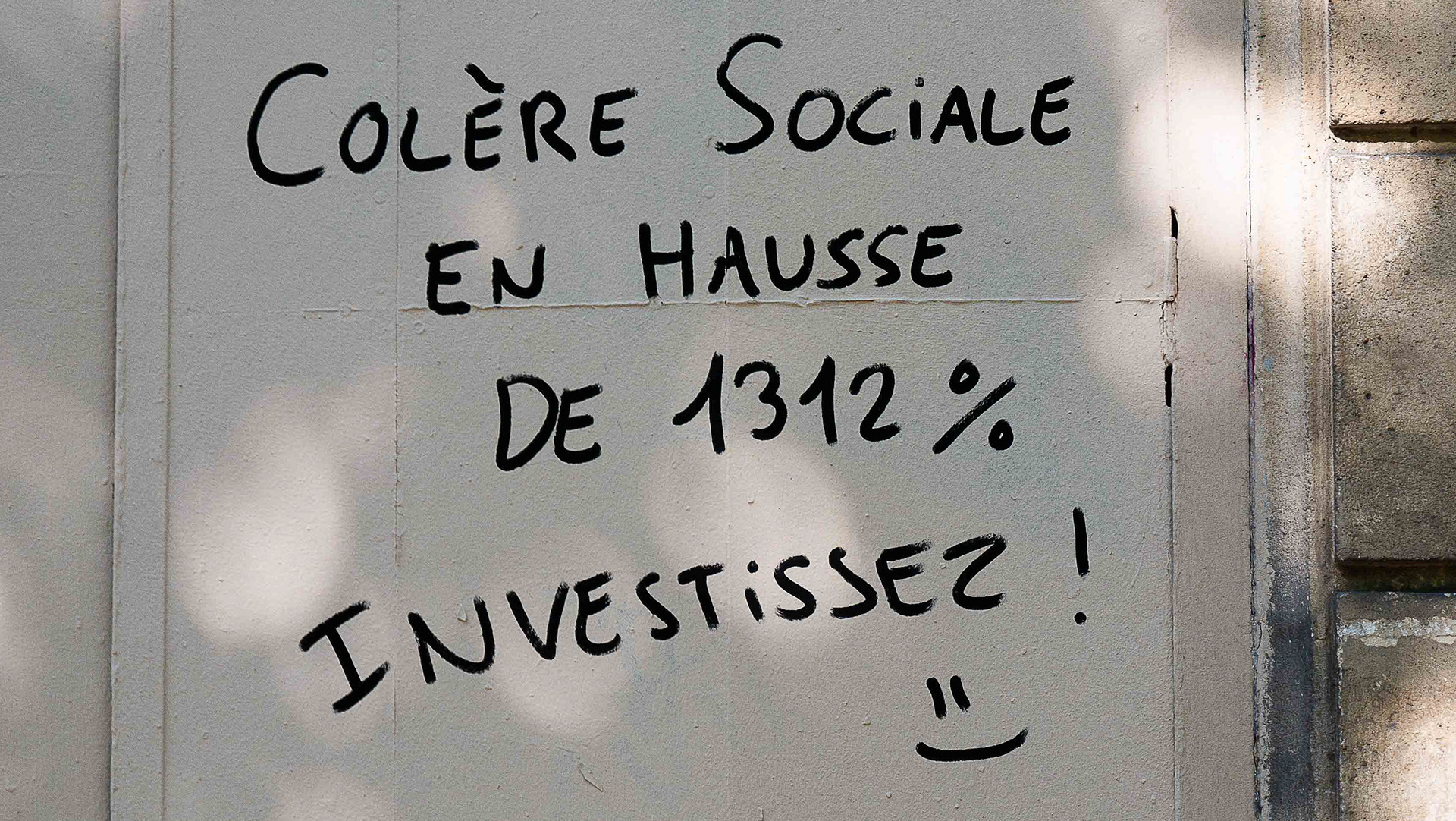

Et voilà où nous en sommes, au stade où Dubaï apparait comme un havre de paix.

Le Stade Dubaï du capitalisme, édition française Les prairies ordinaires, 2007.

Paru initialement dans la revue Evil paradises : dreamworlds of neoliberalism sous le titre Sand, fear, and money in Dubai.